Dictionnaire d'Architecture

A

Abacule

Diminutif du mot latin abacus,provenant lui-méme du grec qui signifie table ou tablette. On désigne ainsi, depuis une époque déjà fort ancienne (Pline, Hist. naturelle, XXVI), de petits carreaux ou cubes de verre d’une composition imitant la pierre ou le marbre de différentes couleurs, et qui servent à former des compartiments quadrangulaires dans un pavé de mosaïque.

Abajour

Espèce de fenêtre en forme de grand soupirail don’t l’usage est d’éclaircir tout étage souterrain. Comme une cave par exemple. Elle reçoit le jour par le moyen de l’embrasement de l’appui qui est en glacis, autant incline que l’épaisseur des murs peut le permettre.

On appellee aussi abajour la fermeture ou glacis d’unvitrail d’église ou de dome.

Abaque

C’est la partie supérieure ou le couronnement du chapiteau de la colonne. Suivant les orders d’architecture, ce couronnement a une forme différente. Dans l’ordre toscan, dorique ou ionique il est carré et échancré sur les faces pour l’ordre corinthien ou composite. Dans le premier, le second ou le troisième ordre, l’abaque est le tiers de tout le chapiteau.

A l’origine, l'abaque devait constituer seul le chapiteau, sous la foime d'un dé carré de pierre ou de bois, offrant à l'architrave une assiette plus large que le sommet de la colonne.

Dans l’architecture égyptienne, l'abaque est un socle de pierre qui ne dépasse jamais, en saillie, le diamètre de la colonne. Dans l’ordre dorique grec, il reste la partie proéminente du chapiteau, dont l’échine est le second membre. On le retrouve avec cette simplicité, dans l’ordre toscan, où Vitruvius lui donne le nom de plinthe. L'abaque se modifie dans le chapiteau dorique romain et surtout dans les ordres ionique, corinthien et composite. Il est profilé, taillé et prend souvent de là le nom de tailloir. Dans l’ordre dorique romain, l'abaque correspond exactemement, pour la largeur, à la plinthe sur laquelle repose la colonne, c'est-à-dire qu'il a un diamètre et un sixième.Dans les chapiteaux corinthien et composite, il possède quatre faces échancrées et portant, en leur milieu, une rose ou tout autre ornement. Les angles, abattus en chanfrein, reçoivent le nom de cornes. La courbe de l’évidement que présente chacune de ces faces est ordinairement un arc de cercle, dont le centre est au sommet d’un triangle équi latéral construit sur chaque côté de l'abaque. Cet arc est plus profond, c’est-à-dire que son centre est plus rapproché, dans les rares chapiteaux grecs qui nous sont parvenus.

Abside

Ce mot vient du grec ἀψίς qui signifie voûte. On l'employait pour désigner, dans la basilique romaine, un enfoncement demi-circulaire qui terminait la galerie principale et où l’on plaçait les sièges des juges. L’abside était recouverte par une voûte en cul-de-four (voir ci dessous, abside du temple de Vénus datant de 137 après JC) (Suite ---->)

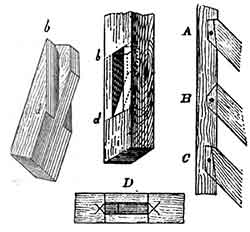

About

En général, extrémité d’une pièce de bois taillée pour être assemblée avec une autre. Cette désigna-tion s'applique, en charpente, spécialement au joint d’assemblage oblique . L'about est l’arête de l’angle dièdre . formé par la surface du joint et celle du bois a b (voir ci-dessous). la gorge c d, opposée à Y about, est ordinairement le supplément de son angle. La figure montre, en D, le plan de la mortaise.

On distingue, suivant l'inclinaison de l’about, par rapporta la surface du joint : 1° L’about carré ou ordinaire A, où le tenon est coupé d’équerre à la direction oblique du joint; dans l’exemple que nous donnons, l’about est dit ordinaire avec embrèvement ; cet assemblage présente plus de solidité que l’about ordinaire simple ; 2e L’about tournisse B, quand le tenon est coupé d’équerre à la direction des faces du bois ; 3° L'about picard C, quand la coupe du tenon forme, à cet endroit, un angle obtus avec la direction oblique du joint.

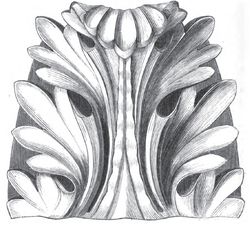

Acanthe

L'acanthe est une des plantes les plus communes dans le bassin méditerranéen et la forme de ses feuilles a été une source constante d'inspiration dans l'architecture classique et ses ornements. Voir suite --->

Accolade

Courbe ayant la forme de deux talons ou cymaises réunis, et qui est engendrée par des arcs de cercle. Dans l’architecture des xvèee et xvième siècles, L’accolade est très - employée pour orner les faces extérieures des linteaux de portes et fenêtres. On la retrouve, dans les monuments de cette époque, appliquée aux plus menus détails des galeries, des balustrades, des clochetons. On appelle les arcs qui ont cette forme, arcs en accolade ou en talon.

Accottoir

Côté lattéral en saillie d'un appui de fenêtre, ou d'un about de cordon ou de corniche, coupé franc.

Accoudoir

Couronnement de l'appui de fenêtre, compris entre les deux pieds-droits ou jambages.

Accouplement

On entend par ce terme la manière d’espacer les colonnes le plus près qu’il est possible, sans que les bases et les chapiteaux s’engagent les uns dans les autres. Cette manière de disposer les colonnes fut à peu près inconnue des anciens. Du moins on n’en trouve presque aucun exemple dans les restes nombreux de leurs monuments de tous les âges et de tous les pays. Oon distingue les colonnes dites accouplées , d’avec celles que quelques-uns appellent géminées, c’est-à-dire plus ou moins rapprochées au nombre de deux, mais séparées par un intervalle assez grand, soit entre les bases, soit entre les tailloirs des chapi¬teaux. Quoique ces colonnes soient disposées deux par deux, on doit dire qu’elles s’éloignent du véritable accouplement, en ce que généralement elles sont em¬ployées non comme isolées, mais comme adossées à des parties lisses. C’est ainsi qu’on en voit de géminées, autrement dites deux par-deux, mais séparées par un assez grand intervalle, aux trumeaux de certains arcs de triomphe antiques.

Acropodium

Mot tiré du grec et que l’on ne trouve employé que dans certains textes latins. On pense que ce terme désignait une plinthe basse et carrée, supportant une statue de marbre et faisant souvent corps avec elle.

Acropole

Nom donné, dans les anciennes cités grecqnes, à la partie haute de la ville. L'acropole était une éminence escarpée, fortifiée par la nature et par l’art, et sur laquelle s'élevaient les édifices consacrés aux princpales divinités du pays. Plus --->

Acropole d' Argos, Gréce

Acrotère

Pointe, extrèmité. Dans les bâtiments il signifiait les amortissements des toits. Quant aux édifices, les acrotères sont particulièrement des piédestaux, souvent sans base et sans corniche, qu’on met au milieu et aux côtés des frontons, et qui sont destinés à porter des figures.

Le même mot signifie quelquefois tout simplement les extrémités ou faîtes des bâtiments. Les acrotères des corniches rampantes, suivant Vitruvius, doivent avoir en hauteur la moitié de celles du haut du fronton. On donne aussi le nom d’acrotères aux petits murs ou dosserets qu’on place à côté des piédestaux, entre le socle et la tablette des balustrades. Plus --->

ADYTUM

était un endroit secret et obscur des temples dans lequel les prêtres seuls pouvaient entrer; c’est de là qu’on entendit sortir les oracles. Le seul adytum bien conservé et bien entier qui soit resté des anciens, se voit au petit temple de Pompéi; c’est dans son intérieur que fut trouvée la Diane de goût archaïque, que l’on conserve au muséum de Naples. Cet adytum était élevé de quelques marches au-dessus du niveau du temple, et était privé de lumière.

ÆDES, synonyme en latin de temple.

ÆDICULÀ

Ce mot comportait chez les Romains plusieurs senses. Tantôt les romains s’en servaient pour exprimer dans les usages de la vie une maison basse et petite, cedes pàrva, tantôt pour désigner par ce diminutif un bâtiment religieux, mais d’une nature inférieure et d’une petite dimension. Par suite de cet usage, ce nom fut donné à une armoire ou niche zotheca qui renfermait dans le mur où elle était pratiquée les images de quelque divinité, comme celles des dieux lares ou pénates à Rome. Quelquefois enfin ce mot servit à exprimer certaines représentations en petit d’édifices sacrés, qu’on offrait et qu’on suspendit comme des ex voto dans les temples des dieux, ainsi qu’on sait que cela s’était souvent pratiqué pour honorer la Diane d’Ephèse. On en voit de semblables représentés dans le recueil gravé des peintures d’Herculanum.

AGAMEDES et TROPHONIUS

furent les premiers architectes grecs dont l’histoire fasse mention. Ils vivaient au quatrième siècle avant notre ère. On dit qu’ils étaient frères : du moins, s’ils ne furent pas unis par les liens du sang, ils le furent par ceux de la plus étroite amitié. Le plus célèbre de leurs édifices fut le temple d’Apollon à Delphes. Selon Pausanias, outre plusieurs autres monuments, ils construisirent à Lebadia, ville de Béotie, pour le roi Hiérius, le bâtiment destiné à renfermer ses trésors.

AGAPENOR

architecte grec, auteur du célèbre temple de Vénus à Paphos. On en voit le frontispice sur des médailles qui en indiquent une certaine particularité. On y remarque en avant du frontispice une petite place en demi-cercle, qui représente peut- être Varea dont parle Pline, et sur laquelle (disait- on) il ne pleuvait jamais.

AGAPTIL

Cet architecte grec construisit chez les Eléens un portique qui portait son nom, comme cela se pratiqua souvent dans l’antiquité ; c’est tout ce qu’on sait de lui.

Agora

est le nom que les Grecs donnaient à ce que nous appelions généralement marché.

Agrafe

Nom qu’on donne à tout ornement qui semble faire ou fait réellement la réunion de diverses parties. On l’a transporté dans l’architecture, et on entend par là une sorte d’ajustement décoratif sculpté, dont on embellit le parement extérieur ou la masse de la pierre qui sert de clef aux claveaux, soit de la platebande, soit de l’arcade d’une porte ou d’une fenêtre, soit du cintre des portiques, des arches de ponts, etc.

Une attention qu’on ne saurait trop avoir, c’est de donner aux agrafes une forme bien prononcée, c’est-à-dire, de les former de façon qu’elles paraissent bien lier ensemble l’archivolte, le chambranle ou le bandeau, avec le claveau, le sommier, la plinthe et la corniche régnante au-dessus.

Aides

Terme général sous lequel on comprend et l’on désigne tous les petits lieux de dégagement, distribués auprès des grandes pièces pour leur servir de décharge.

Aiguille

On appelle ainsi une pyramide de charpente établie sur la tour d’un clocher, ou sur le comble d’une église, pour leur servir d’amortissement. L’ïaiguille a donc une plate-forme qui lui sert d’empattement. Si elle doit être établie sur la maçonnerie d’une tour, elle sera traversée par plusieurs entraits qui se croisent au centre du clocher. Le poinçon, qu’on appelle aussi aiguille, s’élève sur le point de réunion de tous les entraits, et est soutenu dans cette situation par plusieurs arbalétriers en mor¬taises, tant dans ledit poinçon que dans les entraits. La même construction se pratique pour les aiguilles qui s’élèvent sur le comble d’une église, avec cette différence, qu’elles n’ont point d’empattement de maçonnerie, mais simplement la partie supérieure de la cage du clocher qui est de charpente, et qui leur sert de plate-forme.

Aileron

Console qui orne la partie supérieure d'un jambage de lucarne.

Arc en Acollade

faux-arc (car constitué d'un unique linteau monolithique) en forme d'accolade horizontale, typique de la période gothique

Aisselle

Partie de la voûte d'un four et qui forme sa retombée depuis sa naissance jusqu'à peu près la moitié de sa hauteur. Le reste se nomme Chapelle

Arabesque

Arc

Structure concave qui a la forme de l'arc d'une courbe et qui sert comme de support intérieur à tout ce qui pose dessus

Arc à encorbellement: Arc dont les pierres sont posées à encorbellement.

Arc à lambrequins: Arc dérivé de l'arc recti-curviligne dont l'intrados présente à son sommet plusieurs lobes qui diffèrent des autres tant par leur forme (outrepassée brisée et non en plein cintre) que par leur orientation.

Arc boutant ou Arc butant- Portion d'arc qui est appuyée contre les reins d'une Voûte pour en retenir la poussée

Arc de décharge, Arc en décharge.

Arc diaphragme - Arc transversal sous une voûte ou une charpente surmonté d'un muret de refend à forme de croissant

Arc-doubleau - saillie qu'on pratique sur la douelle d'une Voûte formant une chaîne de pierres d'une naissance à l'autre de la voûte

Arc droit - Section d'une Voûte cylindrique perpendiculaire à son axe

Arc en mitre, ou arc en fronton, ou arc angulaire est un arc composé de deux droites inclinées formant un angle.

Arc festonné - Variante de l'arc polylobé dans laquelle les lobes constituant l'intrados de l'arc sont convexes au lieu d'être concaves.

Arc festonné brisé - Arc festonné dans laquelle l'intrados n'est pas en plein cintre mais est de forme brisée.

Arc à muqarnas ou arc à stalactites est une variante de l'arc à lambrequins dont l'intrados est orné de muqarnas

Arc plein cintre - Arc formé d'un demi-cintre

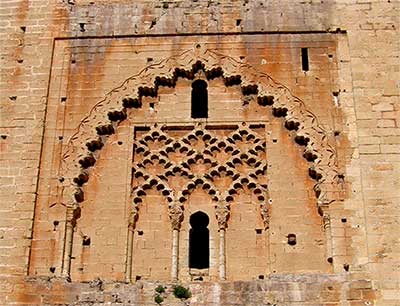

Arc outrepassé (horseshoe arch) - Arc qui dessine un arc de cercle plus grand que le demi-cercle. Il sont fréquents dans l'architecture islmaique comme par exemple ci-dessous.

Arc outrepassé brisé - Variante de l'arc outrepassé (ou arc en fer à cheval) apparue au XIe siècle en Al-Andalus à l'époque des royaumes de taïfa.

Arc polylobé - Arc composé d'un nombre impair de petits arcs en plein cintre, apparu au Xe siècle à l'époque du Califat de Cordoue;

Arc polylobé brisé - Variante de l'arc polylobé apparue au XIe siècle en Al-Andalus à l'époque des royaumes de taïfa;

Arc à voussure polylobée - Variante de l'arc polylobé apparue au XIIe siècle dans l'architecture romane française, où les lobes ornent non pas l'intrados mais la voussure de l'arc.

Arc rampant - Arc dont les impostes ne sont pas de niveau

Arc recti-curviligne - Arc sophistiqué apparu au XIe siècle en Al-Andalus à l'époque des royaumes de taïfa. Arc surbaissé de Pont romain de Limyra (Turquie)

Arc surbaissé - Arc dont la moitié du diamètre est plus longue que son rayon

Arcature

Ce mot désigne, en général, les parties d'une construction taillées en forme d’arc.

On désigne surtout ainsi une série de petites arcades peintes ou en relief, servant plutôt de sujet décoratif que d’élément de construction.

On trouve des arcatures dans certains édifices du Bas-Empire ; mais c’est surtout l’architecture du moyen âge qui en offre de nombreux exemples.

Dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture française, Viollet Le Duc établit, parmi les arcatures en usage au moyen âge, trois divisions principales ; il distingue :

1° Les arcatures de rez-de-chaussée ;

2° Les arcatures de couronnement

3° Les arcatures ornements.

Les arcatures de rez-de-chaussée placées dans les grandes salles, dans les bas-côtés et dans les chapelles des églises, entre les appuis des fenêtres et le sol du rez-de-chaussée, sont portées par des pilastres ou des colonnettes détachées, reposant sur des bancs ou socles continus.

La figure 200 représente l’arcature basse de la nef de l'église de Saint Denis, dont on voit encore les traces. Ces arcatures, simples dès l’abord, devinrent plus riches vers le milieu du XIIIème siècle, dans les édifices d'une certaine importance ; elles furent décorées de bas-reliefs, d’ornements et d’ajours. Dans les enlre-colonnements, les murs mêmes reçurent de la peinture, des applications de gaufrures ou de verres colorés et dorés, comme on en voit un exemple à la Sainte-Chapelle Haute du Palais, à Paris.

Dans les édifices appartenant aux xivème et xv ème siècles, les arcatures n’ont plus leur caractère de soubassement continu; elles forment, en quelque sorte, le prolongement de fenêtres dont la partie basse serait murée. Vers le milieu du xve siècle, ce système d’ornementation des parties inférieures des murs disparait pour faire place aux boiseries; de même, les bancs de pierre sont remplacés par des bancs de bois.

Les arcatures de couronnement sont, dans quelques églises romanes des bords du Rhin particulièrement, des galeries basses destinées à éclairer les charpentes au-dessus des voûtes en berceau. Dans un grand nombre d’églises du midi de la France, appartenant à la même époque, on voit, à l’extérieur des absides, des séries d’arcades tantôt aveugles, tantôt alternativement pleines et ajourées. En Auvergne et dans les provinces du centre, on trouve des arcatures encadrant des fenêtres dans les parties supérieures des nefs et des pignons des transepts.

Les arcatures de couronnement n’existent plus dans les édifices des XIIIème, XIVème et XVème siècles, parce que la voûte en arcs ogives étant alors adoptée, les archivoltes des fenêtres s’élevaient jusque sous les corniches supérieures.

Les tours centrales des églises, élevées à la hauteur de la nef et du transept, sont souvent décorées, à l’intérieur et à l’extérieur, d’arcatures aveugles, et cela particulièrement dans les monuments de la Normandie, de l’Auvergne, de la Saintonge et de l’Angoumois appartenant aux époques romane et de transition.

Les arcatures ornements sont celles que l’on voit décorer les soubassements des ébrasements des portails dans les églises ; ces arcatures, évidées dans des blocs de pierre, sont purement décoratives. Nous citerons celles qui ornent les parements des soubassements de la porte centrale, à la cathédrale de Paris; celles du portail sud de la cathédrale

d’Amiens avec des arcs entre entrelacés et qui datent de 1200 à 1225.

Vers la fin du XIIIème siècle, les arcatures perdent, en s’amaigrissant, leur caractère particulier et rentrent dans la catégorie des arcatures de soubassement, dont nous venons de parler.

On appelle arcatures en claire-voie celles qui sont détachées d’un mur , et arcatures à jour celles qui, n’étant point attenantes à des murailles, sont vues et décorées sur les deux faces; on trouve particulièrement des exemples de ces arcatures dans les monuments du style ogival

ASSISE

Chaque lit de pierre, de moellon ou de brique, prend, dans une construction, le nom d’assise. La hauteur des assises varie dans les édifices du moyen âge en raison de la qualité des matériaux dont pouvaient disposer les constructeurs. Chacun sait que les pierres calcaires se ren¬contrent sous le sol, disposées par bancs plus ou moins épais. Les architectes du moyen âge avaient le bon esprit de modifier leur construction en raison de la hauteur naturelle de ces bancs. Ils évitaient ainsi ces déchets de pierre qui sont si onéreux, aujourd'hui que l'on prétend soumettre la pierre à une forme d'architecture souvent en désaccord avec la hauteur des bancs naturels des pierres. Les constructeurs antérieurs à l'époque de la renaissance ne connaissaient pas les sciages, qui permettent de débiter un banc calcaire en un plus ou moins grand nombre d'assises. Les pierres étaient employées telles que les fournissaient les carrières; aussi la hauteur naturelle des assises a-t-elle une influence considérable sur la forme de l’architecture des édifices d’une même époque.

ASTRAGALE

C'est la moulure qui sépare le chapiteau du fût de la colonne. PLUS--->

AUBIER

C'est la partie blanche et spongieuse du bois de chêne qui se trouve immédiatement sous l'écorce et qui entoure le cœur. L'aubier n’a ni durée ni solidité ; sa présence a l'inconvénient d'engendrer les vers et de provoquer la carie du bois. Les anciennes charpentes sont toujours parfaitement purgées de leur aubier, aussi se sont-elles bien conservées. Il existait autrefois, dans les forêts des Gaules, une espèce de chêne, dite chêne blanc, disparue aujourd'hui, qui possédait cet avantage de donner des pièces d’une grande longueur, droites, et d'un diamètre à peu près égal du bas en haut; ce chêne n’avait que peu d'aubier sous son écorce, et on l'employait en brins sans le refendre. Nous avons vu beaucoup de ces bois dans des charpentes exécutées pendant les XIIIème XIVème et XVème siècles, qui, simplement équarris à la hache et laissant voir parfois l’écorce sur les arêtes, sont à peine chargés d’aubier.